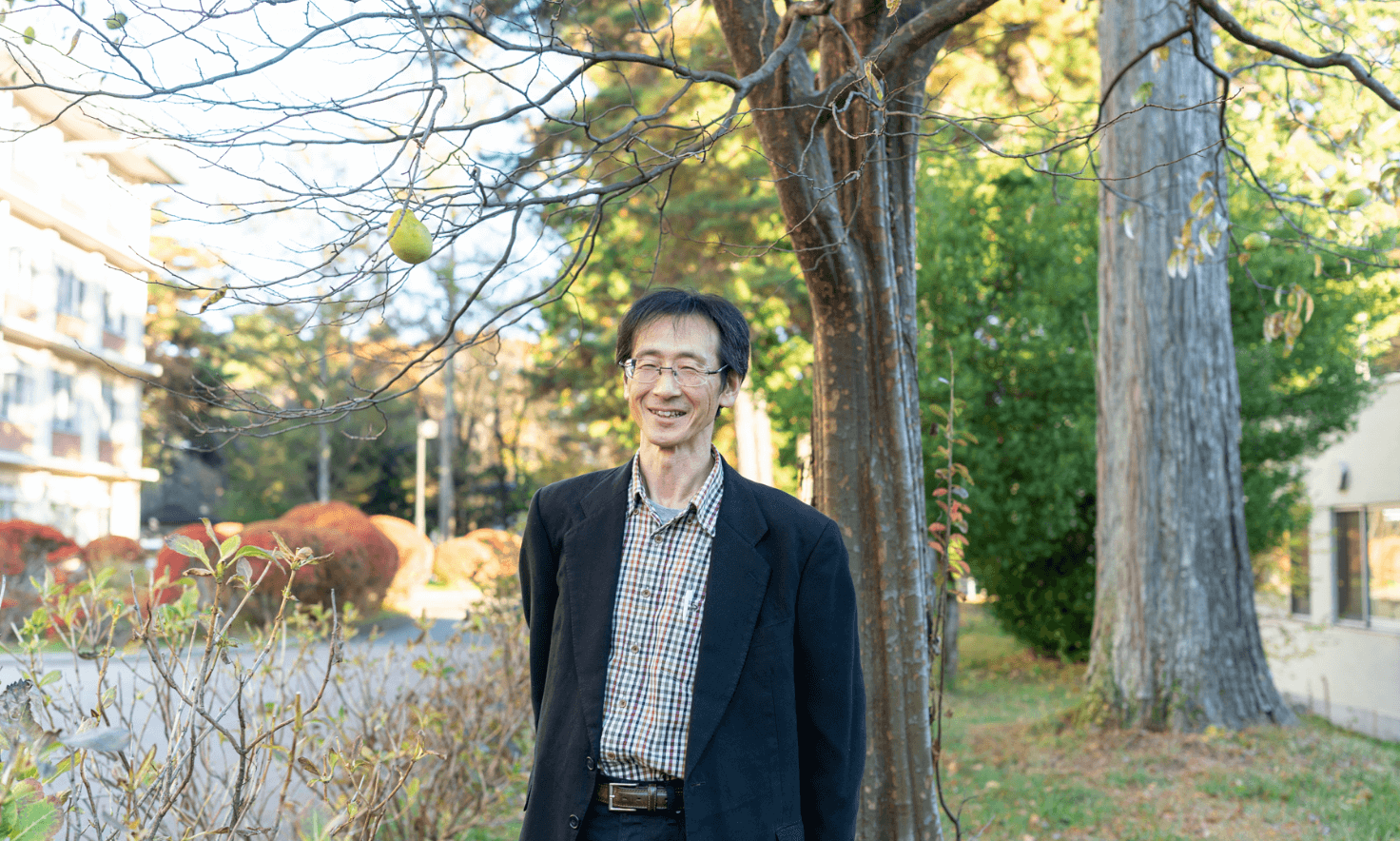

うっとりするほど芳醇な香りや豊富な成分、それでいて生では食べられないという不思議さ――「知れば知るほど不思議な果物」と語るのは、信州大学の濵渦康範(はまうずやすのり)教授です。濱渦先生は青果物の研究を重ねる中でカリンに出会い、奥深い魅力に引き込まれました。今回の『カリンの友』コーナーでは、研究者の視点から、濵渦先生とカリンの持つ不思議な魅力に迫ります。

新たな発見は果物の未来

ーー濱渦先生は信州大学農学部 農生命科学科の教授でいらっしゃいますが、主にどのような研究をされていますか。

果物や野菜はどのように取り扱うかによって、生命活動が変わり、栄養価や有用成分も変化します。私の青果物機能学研究室では、地域の青果物を材料に、どのような有用成分を含むか、どのように保存や加工をすればその特徴や有用成分を活かせるかを研究しています。これは、園芸利用学と呼ばれる分野です。

ーー先生は大阪で研究をされていたとのことですが、信州に移られて研究内容にどのような変化がありましたか?

かつて大阪府立大学(現在の大阪公立大学)では博士課程まで進み、その頃から果物の色素成分やポリフェノールなど抗酸化成分に関心を持っていました。当時は主にカロテノイド色素を豊富に含む材料を中心に研究していましたが、信州大学に移ってからは、りんごや西洋梨といった地域の特産品を題材に研究を広げました。信州に来てから改めてカリンやマルメロと出会ったことで、成分の解析や、加工による変化のおもしろさや可能性を探る新たな道が開けましたね。

ーー地域と研究の連携について教えてください。

信州では、地元の農家さんと直接やりとりできる機会が豊富です。例えば、近くの豊丘村の農家さんからカリンの提供を受けることもありました。一時期は6トンほど採れていたそうです。他にも、カリンをシロップ漬けにする習慣を地域で取り戻していきたい、といった相談も寄せられました。地域で果物がどのように利用されてきたのかが忘れられていき、その中でカリンを活用する人も減っているといった課題が身近に感じられます。こうした現場での交流から、果物の収穫や加工の実態に触れられることは大きな違いですね。大阪では直接農家さんと接する機会は少なかったので、信州に来たからこそ広がった知見だと感じています。

ーー学生との研究を通じて感じることを教えてください。

「若者の果物離れ」とよく言われていますが、やはり一人暮らしの学生は食べる量が少ないことが、講義を通じた調査で明らかですね。それでもカリンやマルメロのようなユニークな果実を教材にすると、興味を持つ学生も増えています。信州や地元の果樹を見直すきっかけになれば嬉しいですね。果物の魅力は奥深く、研究を続けるたびに新たな発見がありますから。

もしかして、入れ替わってる?

ーー改めて、カリンについて教えてください。

濱渦:カリンはバラ科の落葉果樹で大きく見ればりんごや梨の仲間になります。春には綺麗なピンク色の花が咲き、樹皮は迷彩模様、秋は葉が紅葉するものもあり見ごたえも抜群。秋過ぎに実ったカリンの果実は嗅ぐと芳醇な香りがします。 その香りは熟成度合いによって変化し、初めはさわやかなグリーン感、次第にフルーティーな甘く強い香りへと移り変わります。11月頃が成熟期を迎える季節ですね。見て良し、香りも良し、魅力の多い植物です。

ーー濵渦先生がカリンに興味を持たれたきっかけは?

濱渦:最初のきっかけは、カリンとマルメロがよく間違われていることへの疑問でした。大阪にいた頃は実際にカリンを見た覚えがなかったですが、のど飴のパッケージなどでイメージは知っているつもりでした。30年ほど前になりますが、信州に来てからみなさんが『カリン』と言っている果実をよく調べると、それが実はマルメロと呼ばれる別の果実だということが結構ありまして。カリン並木で有名な場所を見に行ったときも、そこに植えられている木の葉の形や木肌の特徴がカリンのものではなかったので、あれ?と思ったんですよ。

歴史を紐解くと、江戸時代から長野県ではマルメロをカリンと呼び加工していた背景があります。私が信州に来てから誤った情報に振り回されていたのと同じように、江戸時代の文献でも既に混乱が見られるほどです。文献によっては、マルメロの項目に書くべき内容をカリンのところに書いてあったり......。ここまで混乱の多い果物も珍しく、使われ方は似ているものの『実際の違いは何だろうか?』という素朴な疑問が、カリンの研究を始めるきっかけでしたね。

知れば知るほど、濃い

ーーカリンの研究を進める中で、どのような発見がありましたか?

一番の驚きは、ポリフェノールの含有量です。リンゴの約20倍以上も含まれています。先ほどのよく間違われるマルメロに比べても、カリンの含有量が遥かに多く、目を引くものがあります。古くから、 薬用果実と言われているカリンは、香りだけでない成分的な魅力も確認できています。でも、生のままでは食べられないんですよね。 カリンの果実は不溶性の食物繊維が多く、石細胞と呼ばれる硬い構造を有する細胞も多い特徴があります。石細胞は、梨を食べた時のジャリッとした独特の食感と言えば伝わるでしょうか。

研究の一環で種を採取したこともありますが、まずカリンを切るのに本当に力がいるんですよ。カリンは不溶性繊維や石細胞が多いことで、とても硬いんです。このような特徴1つとってもマルメロよりもカリンが非常に顕著なんですよ。

通常、果物は動物や人間や鳥などに食べてもらうことで種子を運んでもらう戦略を取っていますが、カリンは非常に硬く、生では食べられません。香りや色で魅了する一方で、『本当に食べられることを望んでいるのだろうか?』と考えさせられる存在です。

ーー中身を知れば、不思議が増える。カリンは果物としての矛盾を抱えているのですね。

割って中身を見てみれば、種が多くおどろきました。マルメロもそれなりに種子は多く、ギリシャ神話との関わりもあって“多産の象徴”などと言われたりしますが、種の数でいえばカリンのほうがよっぽどその名前にふさわしいのでは、と思いますよ。

ーーカリンの研究を通じて、他にはどんなことに興味が湧きましたか?

同じポリフェノールでも、りんご由来とカリン由来のものでは成分組成が違うため、そのバランスの違いがどのような影響を与えるのか興味深いです。カリンポリフェノールだからこその影響は深堀りのしがいがあると感じます。他にも、硬い石細胞に隠れた成分が興味深いです。加熱加工によって香りや成分がどう変わるのか、石細胞にどれだけ食品としての有用性があるのかなど、未知の領域が多いので、研究を通じてその謎に迫るのが面白いですね。

ーーカリンを未来につなげていくために先生から一言、お願いします!

野菜や果物の利用学の研究者としてカリンを見てきましたが、本当にカリンは数多の果物の中でもユニークな存在です。カリンの魅力がより伝わっていくことで、食べてみたいという方や作ってみたくなる生産者、カリンのファンが増えていくことを願っています。

【編集後記】

取材を終えて、信州大学伊那キャンパスに植えられたカリンの木に案内してもらいました。「小さいですが、しっかり実が成っていますね」と濱渦先生。農園で見たカリンの実よりもずいぶん小ぶりではありますが、自然と日常の景色にとけこむカリンの姿はどこか誇らしげに見えました。

濵渦先生の取材を通じて、カリンがいかに不思議で奥深い果物であるかを実感することになりました。「カリンほど面白い果物はない」という言葉通り、歴史的背景にはじまり成分や利用方法など、どの角度から見ても新たな発見のある果物です。

知れば知るほど「知りたい」が増えていくカリン。今後も『カリンの友』コーナーではさまざまな分野の専門家や愛好家といっしょに、あらゆる角度からカリンを深堀りしていきます。今後もぜひご注目ください!

取材日:2024/11/19

プロフィール

大阪府立大学大学院農学研究科博士後期課程修了、1996年より信州大学農学部勤務。専門は園芸食品利用学。青果品質保全学、食料機能解析学などを担当。抗酸化成分の変動を主に研究。

このページを

シェアする