オーラルフレイルは加齢などによって始まるお口の機能の衰えのことで、人によっては40代から始まります。オーラルフレイルを放置しておくと、栄養低下や社会性の低下などを介して心身の機能低下につながります。私たちはオーラルフレイルにどのように対応すればいいのか、歯科学分野を研究されている金澤先生に伺いました。

■ お口の衰えがもたらす、心身機能低下という負の連鎖

私たちは誰しも加齢によって心身の様々な機能が低下していき、健康障害に陥りやすくなります。この状態をフレイル(虚弱)と言いますが、これはお口の機能に関しても同様です。むし歯や歯周病などによって歯を何本か失ってしまう。硬いものが食べづらくなったり、むせや口の渇き、滑舌が悪くなったといったお口の機能の軽微な衰えが始まっている状態を、オーラルフレイル(口腔の虚弱)と呼びます。

オーラルフレイルは、お口の機能の健常な状態とお口の機能低下との間にある状態です。このまま放置しておくと、口腔の機能が複合的に低下している口腔機能低下症、さらには咀嚼障害、摂食嚥下障害などへと進行するリスクがあります。そして、もうひとつのリスクとして強調したいのが、「老化はお口から始まる」と言われるようにオーラルフレイルが心身機能の低下を引き起こすことです。例えば、お口がうまく使えないと食事の摂取量が減少します。特に筋肉の維持に必要な肉や野菜など硬くて繊維質の食品をあまり食べられなくなるので筋肉量が落ちてしまいます。そうすると転倒や寝たきりのリスクが高まり、オーラルフレイルの人は要介護状態になりやすくなります。また、高齢の方が噛めなくなったり、うまく喋れなくなると、孫など家族との会食や仲間同士の交流などに消極的になり、社会性が損なわれていきます。こうした生活の質の低下が精神・認知的な疾患の原因となります。

オーラルフレイルという考え方は10年ほど前に日本で誕生しました。世界でも類を見ない超高齢社会の中で健康寿命を延ばすためには、お口から始まる老化、つまりオーラルフレイルから始まる負の連鎖をいかに断ち切るかが重要です。こうした考えに基づき、私たち歯科医師は今、積極的にオーラルフレイルの啓発活動に取り組んでいます。

■ 高齢者だけじゃない40代からお口の衰え

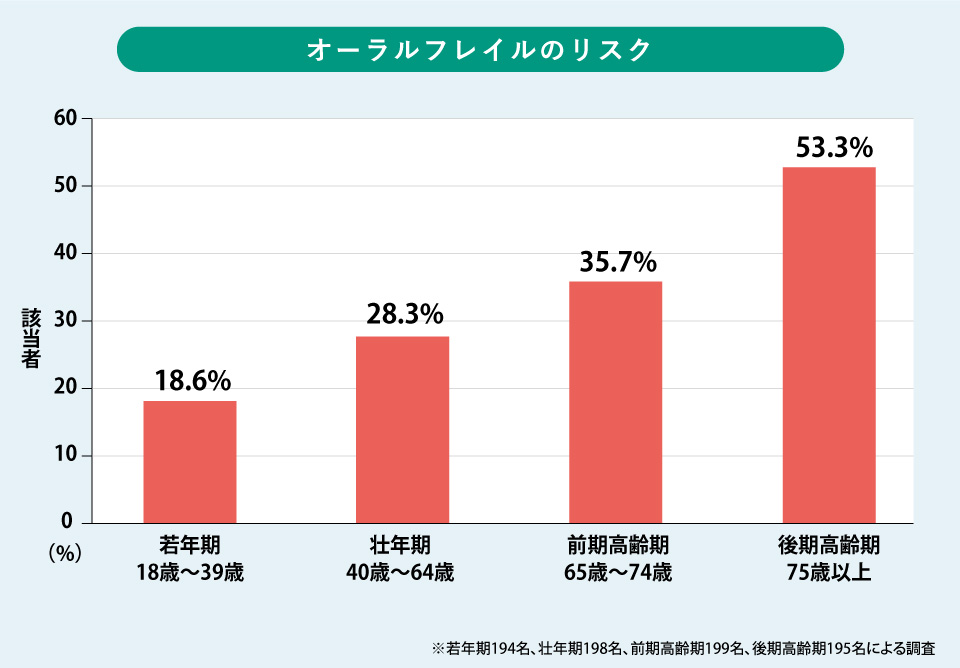

オーラルフレイルの多くは加齢に起因しますから、基本的には高齢者が対象になります。私たちの調査では前期高齢者(65歳~74歳)は約3人に1人、後期高齢者(75歳以上)は約2人に1人がオーラルフレイルのリスクを抱えていました。

ただし、若い方や中年の方はオーラルフレイルと無関係かと言えば、まったくそうではありません。若年期(18歳~39歳)では18.6%、壮年期(40歳~64歳)では28.3%の方にオーラルフレイルのリスクのあることが判明しています。おそらく、幼少期から噛み合わせや発音などの問題を抱え、口腔機能が健全に発達しなかった方も一定数いるのではないでしょうか。また、若い方は歯科医院へ通院することが少ないため、口腔機能の低下が見えにくいという状況もあります。

特に40歳を超えた方はご自身のオーラルフレイルをしっかり意識してほしいと思います。40代になると歯周病が増え始めますし、咬合力(噛む力)が衰え始めるという研究結果があります。口腔機能は加齢にともなって徐々に下降線をたどっていき、60歳を超えると多くの方がその衰えを自覚することになります。しかし、その時点から下降線をV字回復させるのは容易ではありません。実際は現状の機能をいかに維持管理していくかという取り組みになります。ですから、40代からオーラルフレイルを意識し、口腔機能の低下を招かないような取り組みを進めてほしいと思います。

■ 口腔機能の衰えをセルフチェックで改善

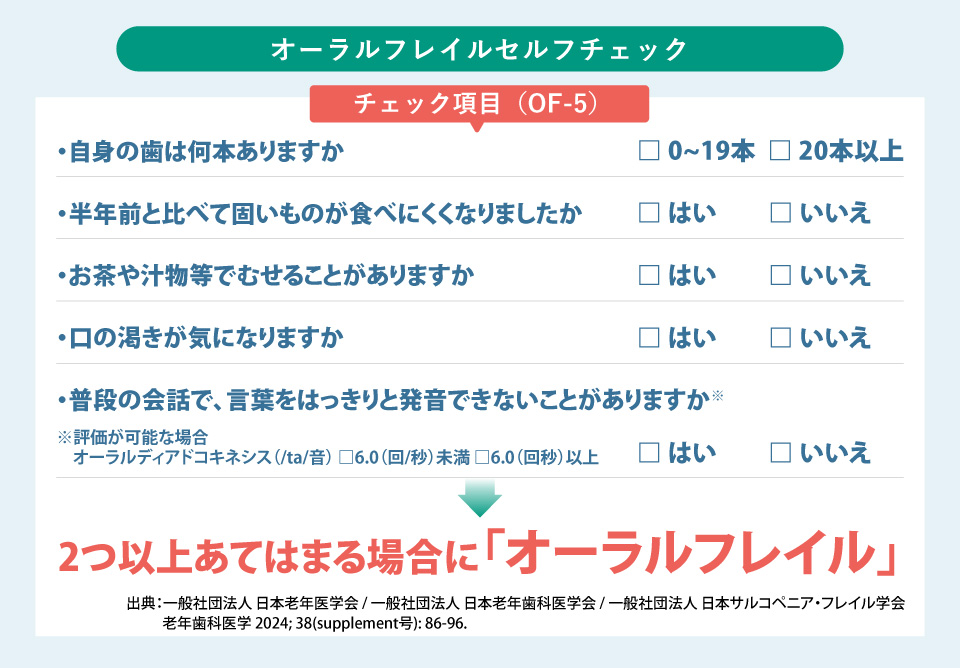

オーラルフレイルは一人ひとりがご自身でチェックし、予防に取り組むことが大切です。オーラルフレイルのセルフチェック表を掲載しましたので、ぜひ確認してください。チェック項目に2つ以上当てはまればオーラルフレイルです。4つ、5つの項目にチェックがついた方は歯科医院の受診をお勧めします。

また、きちんと噛めているかを短時間で確認できるガムもあります。ロッテと東京科学大学(旧東京医科歯科大学)が共同開発した歯科医院向けの「キシリトール咀嚼チェックガム」で、1秒間に1回のペースで60回ガムを噛むと色が変化し、その色によって咀嚼能力を評価します。近年、スマホを使ってより正確な数値で判定できる「咀嚼チェックアプリ」も開発されています。咀嚼能力は噛む力だけではなく、舌や粘膜の動き、唾液量など様々な要素が必要になるのですが、このガムは総合的な咀嚼能力を評価できます。

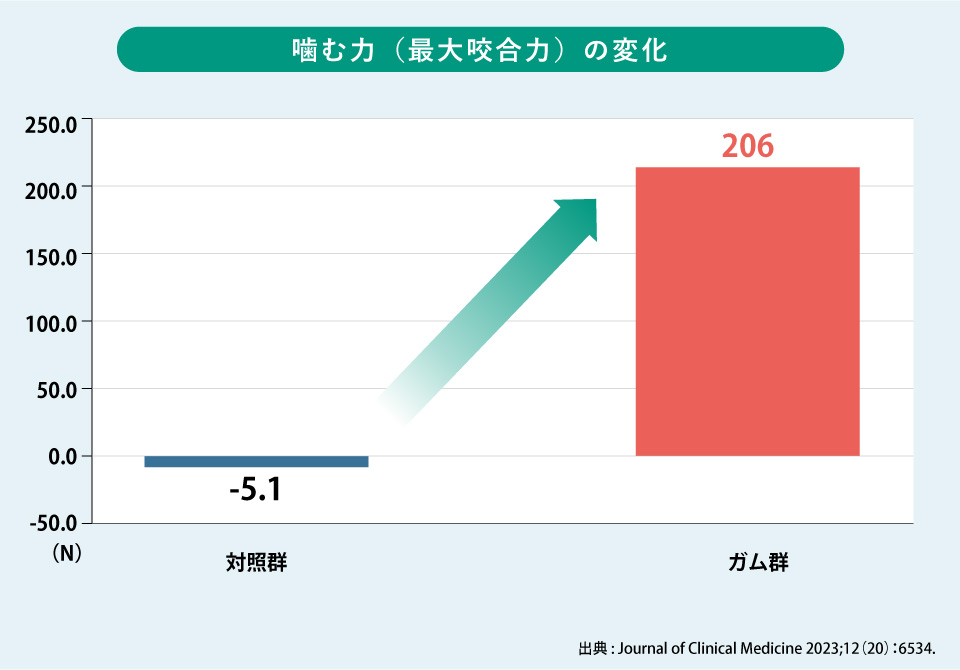

では、オーラルフレイルの予防法についてお話しします。まず意識してほしいのは、普段の生活における食事と会話です。バランスのいい食事をしっかり噛んで食べる。そして話すときは滑舌良く大きな声で話す。この2つを意識するだけで、かなりの効果が期待できます。また積極的に外出して多くの人と話したり食事をしたりする機会を増やしてください。さらに口腔機能を維持するためのお口のトレーニングもあります。私たちが監修やエビデンス取得に携わった「お口のエクササイズ」や日本歯科医師会のHPに口腔体操などが掲載されていますので参考にしてください。また、私がお勧めしたいのは、ガムを噛むことです。お口の筋力アップトレーニングは様々な方法がありますが、毎日続けるのは難しいという方も多いようです。その点、ガムは気軽に始められ、何より継続しやすいというメリットがあります。普通に噛むだけで十分に効果があり、私たちの実験では高齢者の方に1日3回、5分程度ガムを噛んでもらったところ2カ月で噛む力が飛躍的にアップしました。

最近はスマホなどを活用して血圧や心拍数などをモニタリングしながら、自身の健康の維持増進に取り組む方もいらっしゃいます。オーラルフレイルも同じようにセルフチェックし、口腔機能の衰えの予防に取り組んでください。オーラルフレイルを意識した毎日を過ごすことが、いつまでも元気に過ごせる健康寿命の延伸につながります。

金澤 学(かなざわ・まなぶ)先生

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野

東京科学大学大学病院 先端歯科診療センター センター長

◆研究分野

臨床研究、無歯顎補綴(全部床義歯、インプラント、デジタル義歯)、口腔機能低下症、AI

2002年 東京医科歯科大学 歯学部卒業

2006年 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 全部床義歯補綴学分野修了 博士(歯学)

2008年 東京医科歯科大学 高齢者歯科学分野 助教

2013年-2014年 マギル大学歯学部 Visiting professor

2019年 東京医科歯科大学 高齢者歯科学分野 講師

2021年 東京医科歯科大学 口腔デジタルプロセス学分野 教授

2024年 東京科学大学 高齢者歯科学分野 教授

シェア

シェア ツイート

ツイート